子育て支援

コオーディネーション能力ってどんな能力?

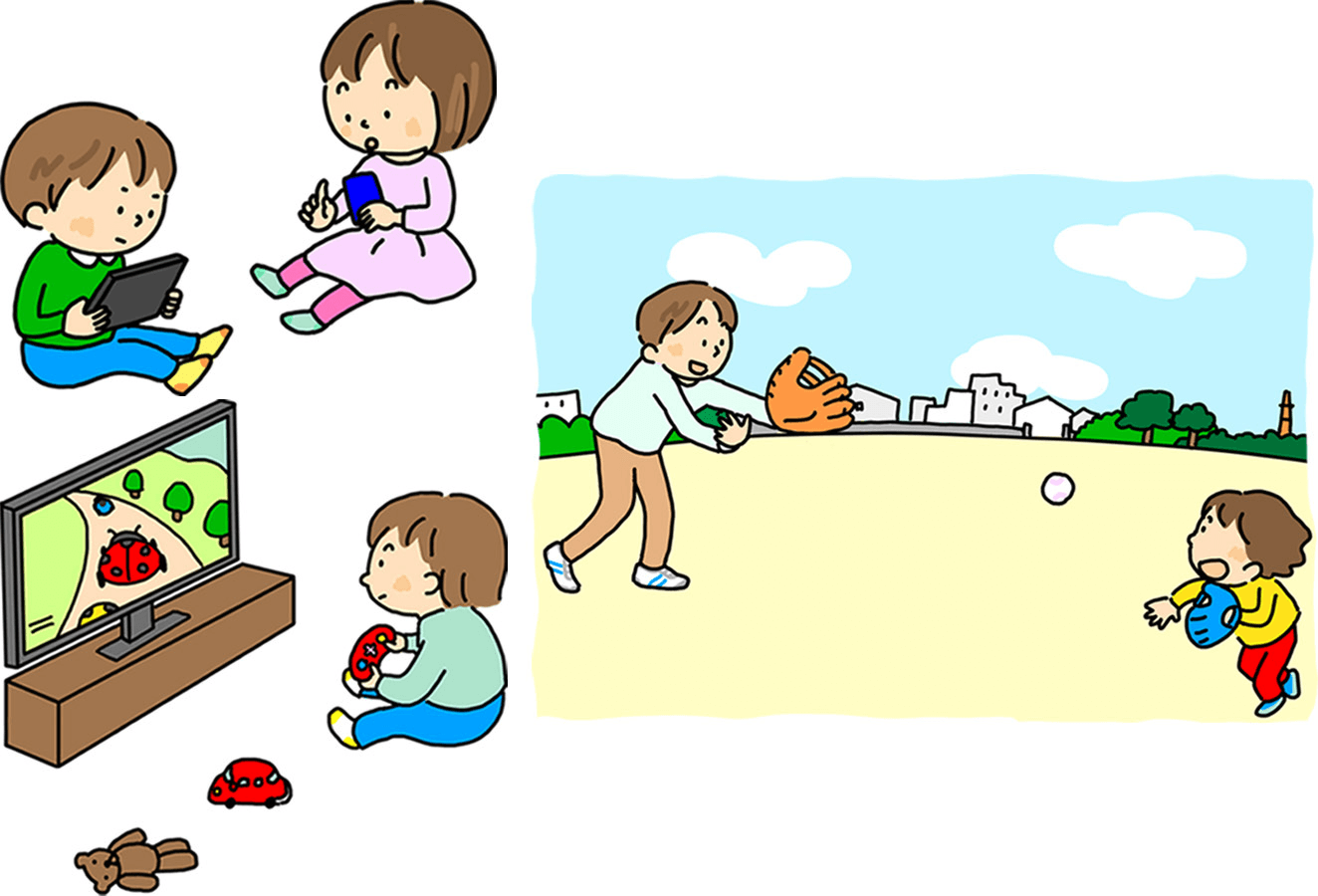

スマホやゲーム機等、幼い頃から頻繁に使っていませんか?

スマホや長時間のスクリーンタイムは視力や姿勢、運動能力の発達等によくないと、なんとなく分かっているという人は多いと思います。

では、具体的にコオーディネーション能力の視点からみると、どんな影響があるのでしょうか?

例えば、テレビやスマホ等を使ったゲームでは画面の中に広い空間が拡がっています。しかし、実際は狭い範囲に視線が集中していることが多いです。このように画面ばかりを見ている状況では、広い空間を認知する定位能力は養われません。公園のような広い空間では、空、雲、鳥等との距離感を五感で感じることができ、より多くのコオーディネーション能力が養われます。またコオーディネーション能力は、ちょっとした段差や不意に飛び出してくるものを避ける等の日常のケガ予防にも繋がるといわれています。

このようにコオーディネーション能力は子どもから大人まで日常のあらゆる場面に関わっています。特に幼少期からコオーディネーション能力を意識した運動を経験し、高めておくことは将来大人になってからも意外と役に立つことが多いのです。

加納 裕久

中京大学スポーツ科学部 准教授

幼少期のコオーディネーションLABは、動きのぎこちなさや身体コントロールの未熟さといった現代の子どもたちの神経系に関わる運動発達の課題を、コオーディネーション能力の視点から解決していこうという研究室です。

主な研究方法は、乳幼児期から児童期の子どもたちを対象とした体力・運動能力・コオーディネーション能力の測定評価、運動遊びの実践と効果検証等を行っています。

また、実際の指導(保育や学校、子どもスポーツ現場)の中でみえてきた子どもたちの課題に対して、子どもたちや指導者に寄り添いながら支援を行っています。運動発達や認知発達の視点等、科学的根拠に基づいたアプローチを用いて課題の改善に取り組んでいます。

運動能力は筋力や瞬発力等のエネルギー系に関わる運動能力と、コオーディネーション能力や調整力等の神経系に関わる運動能力があり、これらの能力は相互に関連しながら運動パフォーマンスが発揮されるといわれています(Hartmann、2013)。

このように、コオーディネーション能力は神経系に関わる能力として位置づけられています。

コオーディネーション能力は、平衡能力、定位能力、分化能力、リズム能力、反応能力、結合能力、変換能力の7つの能力で構成され、様々な運動場面においてこれらの能力が組み合わさることで身体や用具を正確にコントロールすることを可能にします。

例えば、狙ったところにボールを投げたり、ジャンプしたり、鬼ごっこで鬼から逃げたり身をかわす際に発揮されます。

特に定位能力(時空間を把握する能力)と分化能力(動作における筋出力を調整する能力)は、幼児期からの運動発達に欠かせない能力といわれています。

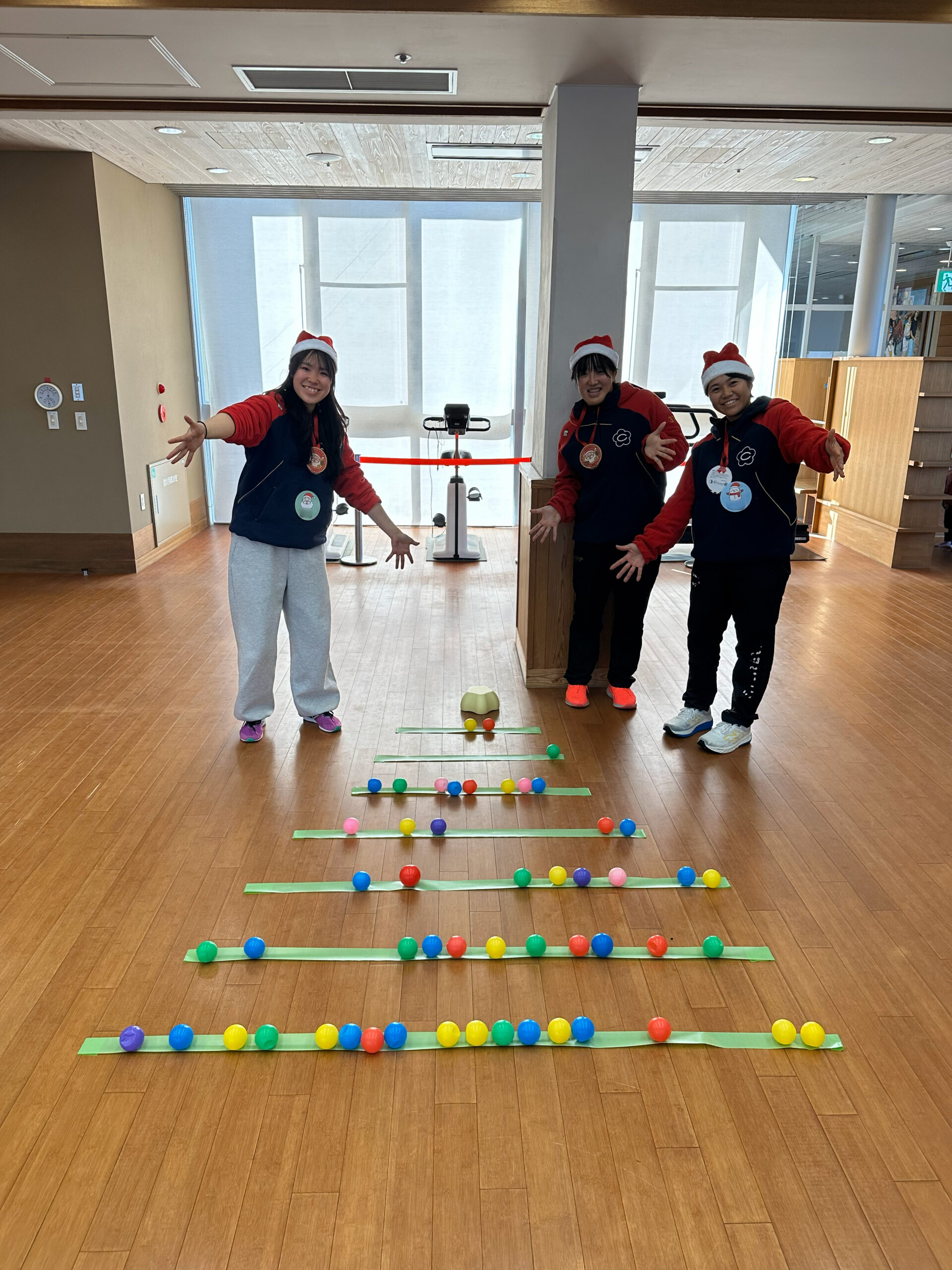

コオーディネーション能力テストは、

測定項目ごとに課題が設定されており、

課題を理解した上で、目標物に向かって

身体や用具を正確にコントロールするテストです。